今年も開催されました、肺の日記念フォーラム。ピアハーモニーの深井さんときつねさんとともに会場入りしました。テーマはACPについてです。

まず、きつねさんを紹介させていただきます。訪問看護師、在宅看護指導士の資格をお持ちになり、日々活躍されながらイラストレーターにロゴデザイナーもされている、非常に才能豊かな方です。関西から駆けつけていただきました。

深井さんも頭の回転が速い優秀な方なので、3人で並ぶとどうしても私が気後れしてしまいます。

今回、ゲストとして山口育子さんをお招きしての開催となります。

山口育子さんは、認定NPO法人ささえあい医療人権センター COMLの理事長を務められている方で、厚生労働省などの重要会議にも参加されています。自らの実体験を記した「賢い患者になろう」を執筆され、同内容にてラジオのパーソナリティもされており、一体いつ休まれているんだろうと」こちらが心配になるくらい多忙な毎日を送られております。

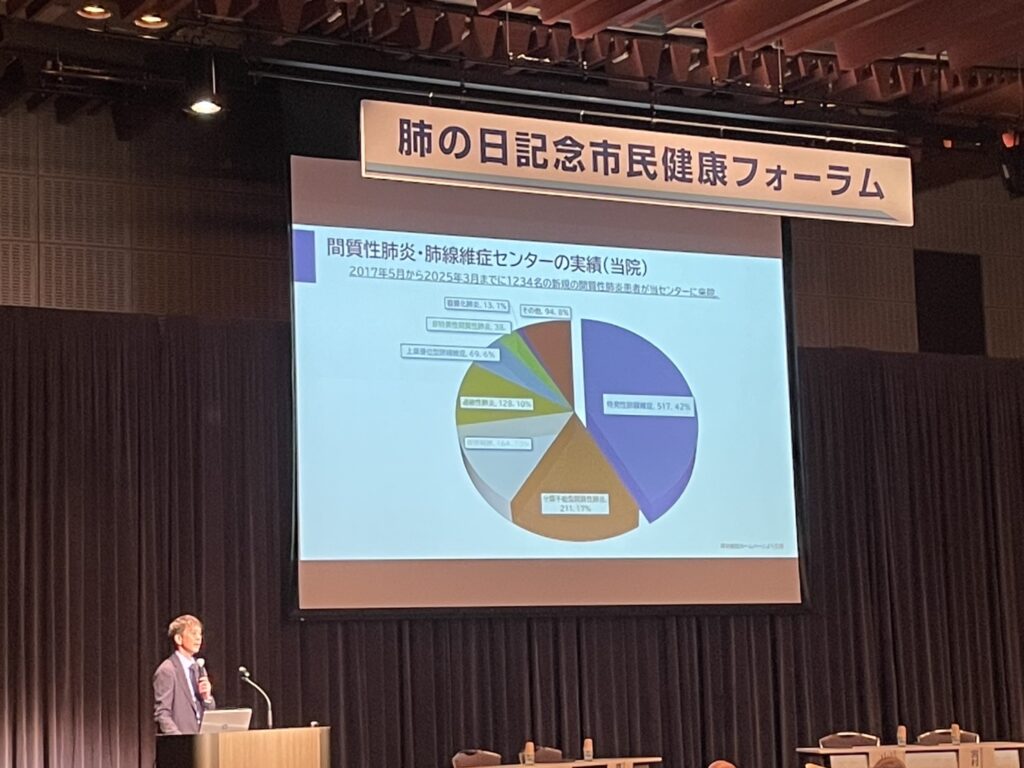

坪井先生のご挨拶のあと、杉野先生から間質性肺炎の患者さんの概要についてお話がありました。東北はもとより、関東はじめ遠方から通院されている方も多く、それだけ専門医が少ないという現実を突きつけられた感があります。ただ、重要なのはいくら良い専門医の診察を受けても、指示どうりに薬剤を服用する事はもとより生活上の注意点を守らないと意味がないという事です。

酸素を吸ったら負け、なんてことはありません。よく聞きますが、それ誰も得しません。

脳や腎臓、肝臓に心臓、酸素不足でも構わない臓器なんて何一つありません。息苦しさが改善しなくても、他の臓器の為に酸素を積極的に取り入れてください。

その後、山口育子さんからご講演をいただきました。賢い患者になろう、まさにそのものの内容で、聴講されていた皆さんは真摯に耳を傾けておられました。

主治医も患者も人なので、言い方ひとつで受け取りが全く異なることなど、学びも多かったのではありませんか?

ご講演の後はパネルセッションでした。今回のお話はACPのお話です。アドバンスド・ケア・プランニングの略で、意識がなくなった時にどう処置をしたらいいか、を事前に話し合い決めておくことです。

坪井病院からは杉野院長、斉藤先生。そして山口さんと私の4名でお話をさせていただきました。斉藤先生は、昨年コロナに感染したときに、小野先生共々大変お世話になった先生です。診察の時、何故か階段でお会いするケースが多いので、階段あたりでうろうろしていると会う事が出来るかもしれません。

そのACPですが、縁起でもない、まだ早い、などとよく耳にしますが、決めておかないとご家族が決めることになってしまいます。その選択を自分で決めておきますか?ご家族と話し合って決めますか?それとも、その時にご家族に決めさせますか?

決めたら主治医はじめ医療従事者の方に伝えましょう。伝えた事で、もっといい方法が見つかるかもしれません。医療従事者の方々はプロフェッショナルなので、様々な事例を経験則として持っています。折に触れて相談されてみてはいかがでしょうか。一度決めたことを何度変えても全く問題ありません。昨日の自分と今日の自分、違う事は良くある話です。

難病なので気持ちが沈んでしまうのは当たり前の事です。私も同じです。でも、暗い顔でため息ばかりついていたら、家内までも暗くなってしまいます。そんな環境でACPを話しても、縁起でもない、そんな話は今やめて,になってしまうでしょう。その為のバケツプリンなのです。

一見ばかげた話をする。その掛け合いは会話を生み、弾ませれば笑顔になる。笑顔になれば明るくなるんです。明るい環境でACPの話をすれば、よりよい形に共同で近づけていけるんじゃないかと考えます。何でもいいのです、うちはたまたまプリンだっただけで。

今回の開催に当たり、坪井病院の大橋さんはじめ、スタッフの皆様に深く御礼申し上げます。